江戸の都市を歩く

東京は坂が多い。団子坂、魚籃坂、三年坂、街を歩くといい感じの坂に出くわす。六本木から東京タワーまで真っ直ぐに続く、外苑東通り。ここは尾根道で、両側にたくさんの坂がぶら下がっている。ロシア大使館の脇には狸穴坂という、いい塩梅のカーブを下る坂がある。ここには、狸にまつわる伝説がある。家康が江戸に入城した頃の話だ。当時、鬱蒼とした樹林に覆われたこの坂の穴に、数千の狸が生息し、田畑を荒らし百姓を苦しめていた。助左右衛門という侍が、狸を鉄砲で成敗した。一匹だけ生き残った子狸が、猫に育てられ長じて近所の人に害をなし、その狸が退治されると猫が仇をなし、猫が退治されるとネズミが害をなしたという。

もうひとつ狸にまつわる坂の話がある。赤坂見附のホテルニューオータニの脇に紀伊国坂という坂があり、迎賓館から弁慶橋まで下る。いまでも高速道路の外堀沿いにニューオータニ庭園の見事な樹林が見受けられるのだが、江戸時代にはさらに、森に囲まれた寂しい場所だった。ここには「むじな」というのっぺらぼうの話が伝わる。深夜、商人が、しくしく泣いている女に声をかけたところ、のっぺらぼうで、あわてふためき駆け込んだ蕎麦屋台にて、店主が「こんな顔だったんじゃないですか」と顔を露わにすると、また、のっぺらぼうだったという例の話だ。「むじな」とはアライグマ、ないしはハクビシン、タヌキのことを言う。どうして、「むじな」の怪談で、狸が人を化かすのか、よく分からないところがあった。狸穴坂の話と併せると、すでに江戸が始まった頃に行われていた都市化に伴う野生動物の排除の歴史が伺え、迫害された野生動物による人間への復讐劇なのだと理解できる。

現在の狸穴坂脇では大規模な土地造成工事が行われており、ランドスケープが土地の履歴を引き剥がされ、「のっぺらぼう」な不動産として剥き出しにされている。「むじな」が化けた「のっぺらぼう」とは、土地の精霊たちが、人間へ見せた、つるつるな都市化への警鐘なのかもしれない。

東京の坂について徹底的に研究した書として横関英一著『江戸の坂東京の坂』がある。1975年に刊行された書籍だが、344の江戸の坂名を歴史、地理、民俗学から多角的に解明した労作で、ぱらぱらページをめくるだけでも面白い。例えば、かつて富士山が見えた富士見山坂、海が見えた潮見坂がどのように分布しているのかという記述。また、芋洗坂とは芋を洗う坂ではなく、「いも」とは「いもがさ」、「あばた」、疱瘡、天然痘の意味であり、疱瘡を洗う湧水があった坂であることなどが示される。

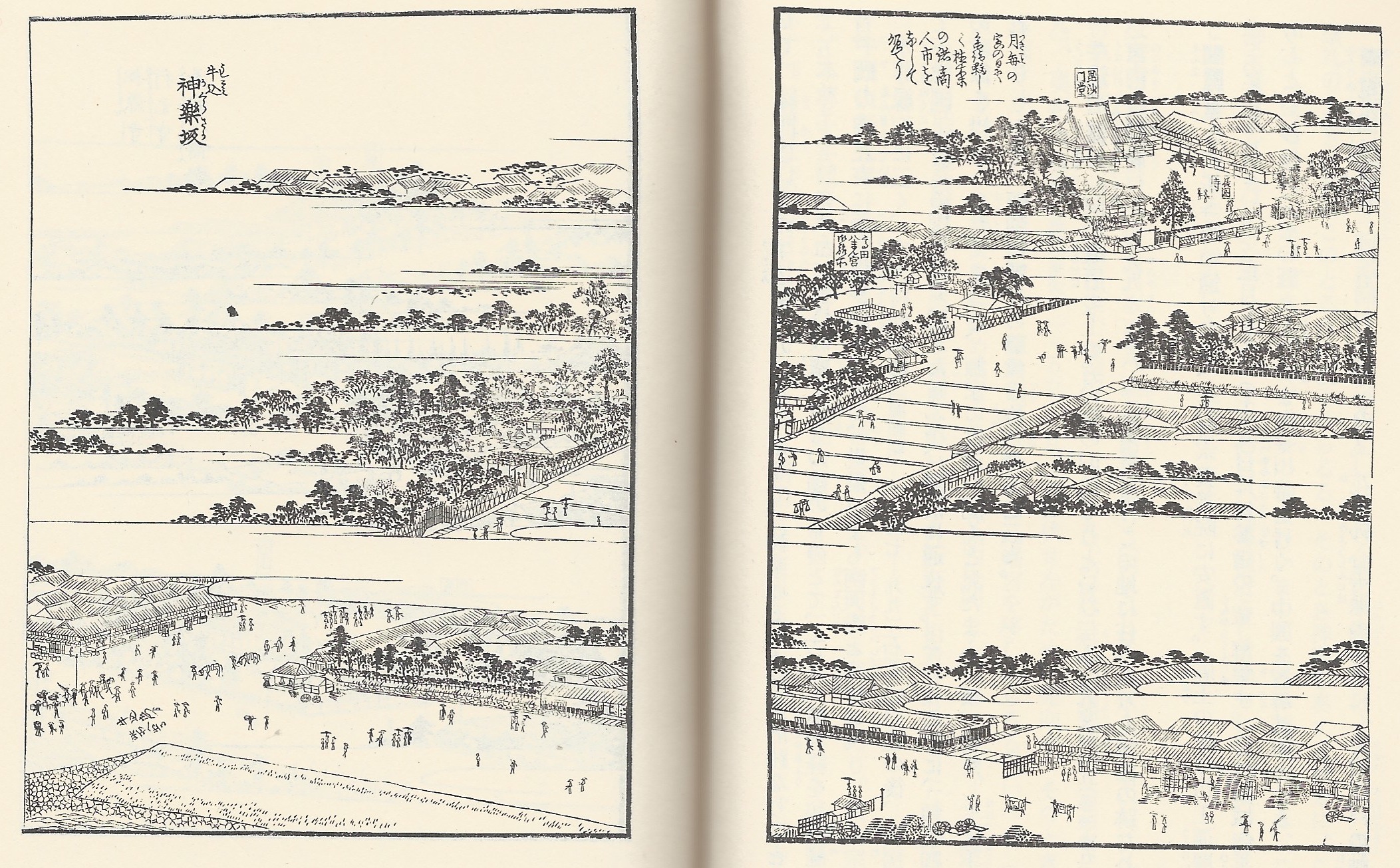

江戸の姿を当時の絵師によるイラストレーションで眺めることができる書として『江戸名所図会』がちくま文庫で6冊に渡り廉価で刊行されている。原本は江戸時代後期・天保年間に斎藤月岑が7巻20冊で刊行した。下図は神楽坂の絵だが、現在の神楽坂と比べて幅が広く、ゆったりと坂を登っていく楽しみがあったことが想像される。文庫になった『江戸名所図会』を片手に東京の都市を歩き見比べてみるのもまた一興だ。

最後に江戸の最下層都市民の生活感を描き出した櫻井進の『江戸の無意識』を紹介する。江戸は百万都市として高度消費者社会を形成していたが、そこでの都市下層民の生はつねに没落の危険を秘めていた。江戸の町民は家持(地主)、家主(家守)、地借、店借の四つの階層に分かれていたが、その中でも店借人は、その日暮らしの生活を強いられ、江戸で度々発生した火災によって財産のすべてを失い、流民に没落する可能性があった。「『江戸っ子は宵越しの金はもたない』とは、実は宵越しの金を持ちたくても持てないのである。ただ、流民都市江戸は、宵越しの金を持たない人間に、宵越しの金を持てない程度のアルバイトを提供していたのである」と著者は述べる。フリーターで形成される巨大消費都市というのは、今の東京と変わらない。著者の考えでは、こうした都市下層民が孤独な生を逸脱することを夢想するなら、彼らの視線は海洋へと向けられた。海への抜け、隅田川などの川の彼岸への視線は、江戸の権力から開放される、江戸の境界へと向かう都市民の想像力だった。キラキラと輝く海が見える坂、そこで味わう開放感。いまはもう東京の潮見坂では体験できないものだが、我々がレインボーブリッジを渡るときの高揚感なども同様のものであろう。

東京を歩くとき、江戸と連続した視点を持って眺めると、その場に重層的な意味が加わり、タイムトラベルとしての散歩を楽しむことができる。東京の坂は、そんな時空の特異点として、今なお江戸と現在をつなぐトワイライト・ゾーンなのである。

今回のブックチョイス:

『江戸の坂東京の坂』横関英一(有峰書店)

『江戸名所図会』(ちくま文庫)

『江戸の無意識』櫻井進 (講談社現代新書)

2013.03.18 Mon by 滝澤 恭平 from Books